機械におけるトポロジー最適化とは?【機械設計の基礎解説】

皆さんは、トポロジー最適化という言葉を聞いたことはありますか。

機械の形状を考える時に活用できる考え方ですが、どのような特徴があるのでしょうか。

今回はトポロジー最適化について解説していきたいと思います。

トポロジー最適化とは

トポロジー最適化とは、材料の配置を最適化する設計手法で、軽量化や性能向上を目指して構造物を進化させる技術です。

例えば、荷重のかからない部分に肉抜き穴を設けて軽量化することもトポロジー最適化に当てはまります。

この手法は、構造解析や最適化のアルゴリズムを用いて、機能を維持したまま不要な部分を削減します。

トポロジー最適化には、以下の3つの条件が必要となります。

- 目的関数:最適化したい条件を指します。重量や剛性が当てはまります。

- 制約条件:変えられない条件を指します。材料や荷重が当てはまります。

- 解析手法:最適化する手法を指します。例えば、有限要素法があります。

トポロジー最適化のメリット

トポロジー最適化には、以下のようなメリットがあります。

軽量化の実現

従来の設計手法では困難だった軽量化を可能にします。

例えば、応力解析と形状変形を繰り返して、装置の剛性を維持したまま、余分な形状を削減することができます。

材料コストの削減

必要な部分にのみ形状を作るため、材料コストを削減することができます。

大量生産する場合は、その分トータルコストを下げることも可能です。

環境への配慮

使用する材料の削減によって、製造時にエネルギー消費を削減することができます。

さらに軽量化によって大量に運ぶことができれば、輸送時の燃費の削減に繋げることも可能です。

トポロジー最適化のプロセス

トポロジー最適化は、以下のプロセスで実施されます。

- 設計対象の定義

- 目的関数と制約条件の設定

- 解析と最適化

- 結果の評価と修正

- 製造プロセスへの適用

まず、設計対象の領域を決めます。

何の装置のどの部分を最適化するかを設定します。

その上で、最適化する目標を決め、設計上の制約も明確にしておきます。

条件を満たしたうえで、FEM解析を繰り返し、形状を改良していきます。

得られた結果を評価し、製造可能性・性能・コストなどを確認します。

最後に最適化された形状を製造工程に適用させます。

トポロジー最適化の適用例

実際にトポロジー最適化を適用した例として、以下のようなものが挙げられます。

1.航空宇宙分野

航空宇宙分野では、軽量化のためにトポロジー最適化が用いられています。

例えば、エンジンマウントや内部構造の剛性を持たせたまま、軽量化を適用しています。

2.自動車分野

車体フレームやサスペンションアームで、軽量化を行っています。

このことで、燃費性能や安全性を向上させています。

3.建築分野

橋梁やビルなどの形状においても、耐荷重性能を維持しつつ軽量化を行っています。

このことによって、材料使用量を削減に繋げることができています。

トポロジー最適化の課題

良いことが多いトポロジー最適化ですが、現在でも課題はあります。

代表的な課題には、以下のような物があります。

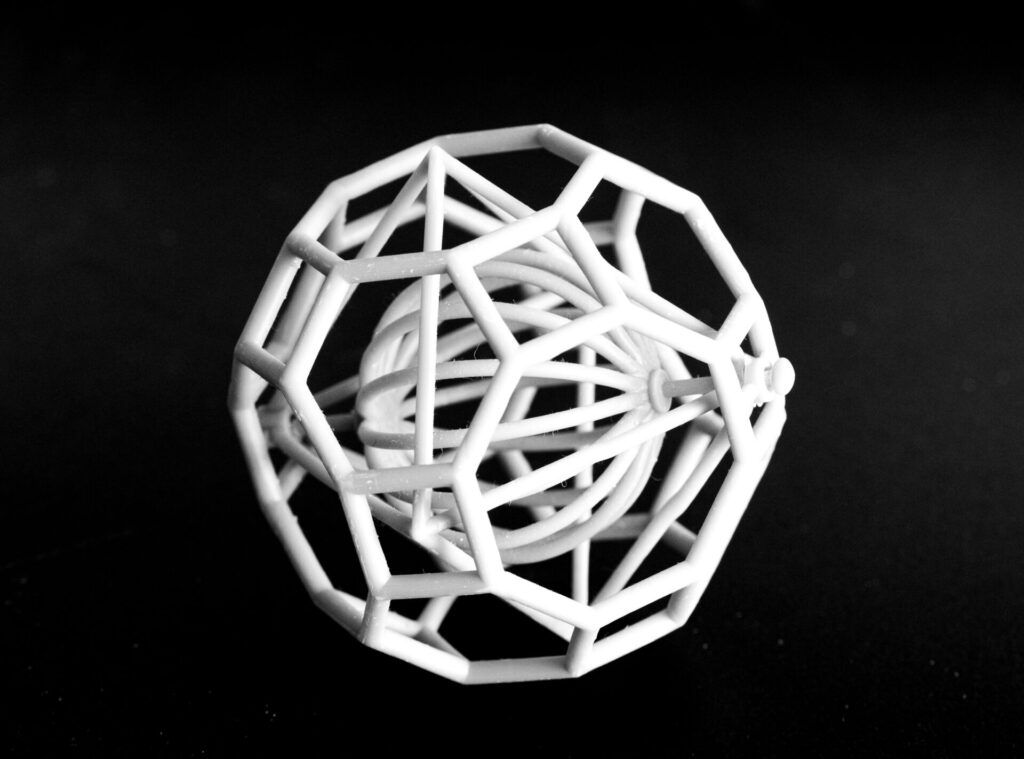

製造可能性の可否

形状が最適化されたとしても、製造できない可能性があります。

例えば、削り出し加工を想定したとしても、形状が自由すぎるために、加工機の刃が入らないということがあります。

この課題を解決するために、3Dプリンターを用いて部品を作るという方法が考えられます。

計算リソースが膨大

トポロジー最適化を行うために、FEM解析を行います。

この解析を行うために、高性能なPCスペックが要求されます。

性能だけでなく、FEM解析も繰り返し行うため、膨大な時間も必要となります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は機械設計におけるトポロジー最適化について解説してきました。

まとめると以下のようになります。

- トポロジー最適化とは、材料の配置を最適化する設計手法のことを指す

- トポロジー最適化によって、軽量化や性能向上行うことができる

- 実施するにあたって、製造可否や計算リソースなどの課題が残る